「財務省の年収はキャリア」と検索しているあなたは、官僚という職業に対する給与の仕組みや、実際の収入事情について具体的に知りたいと考えているのではないでしょうか。この記事では、キャリア官僚の35歳の年収や事務次官の年収といった実例を交えながら、総合職の年収がどのように変化していくのかを詳しく解説していきます。

官僚の年収は「安定しているけれど高収入とは言いづらい」と語られることが少なくありません。実際、「官僚の給料が安すぎ」や「官僚の給料が安いのはなぜ」といった疑問の声も聞かれます。特に若手のうちは、大卒の年収と大差がない水準であるため、「年収が低い」と感じられることもあるでしょう。

また、大学の採用実績によってキャリアの出世コースに影響が出るという見方や、東大出身者が昇進しやすい傾向がある点も注目されています。年次やポストによる収入の差も大きく、地方勤務か本省勤務かでも手当の額は変動します。

本記事では、そうした給与体系の全体像をわかりやすく整理し、「財務省で働くキャリア官僚の年収がどのように決まり、どこまで上がるのか」を、実態に即してお伝えします。官僚という職業をより現実的に捉えるための情報をお探しの方に、役立つ内容です。

記事のポイント

- キャリア官僚の年収が年代や役職でどう変わるか

- 財務省の昇進ルートと収入の関係

- 官僚の給料が低いとされる理由

- 学歴や採用大学と年収のつながり

財務省の年収はキャリアで変わる

- キャリア官僚の35歳の年収とは

- 総合職の年収モデルを解説

- 官僚の給料が安すぎと言われる理由

- 大卒の年収と比較してみた

- 大学の採用実績と年収傾向

キャリア官僚の35歳の年収とは

キャリア官僚が35歳になる頃には、年収はおおよそ700万円から850万円程度になると考えられます。これは役職や勤務地、手当の有無によって幅があるものの、国家公務員の中でも比較的高い水準です。

なぜこの年代でこれほどの年収になるかというと、キャリア官僚の昇進スピードが他の職種に比べて早いためです。35歳前後になると、本省で課長補佐級の職に就いているケースが多く、行政職俸給表で言えば5級または6級に格付けされます。この級に加えて管理職手当や地域手当(特に東京勤務の場合)などが上乗せされるため、月給は40万円台後半から50万円台に達することもあります。

例えば、6級1号俸で俸給月額が約47万円の場合、これに管理職手当や地域手当、さらには期末手当・勤勉手当(ボーナス)を加算すると、年間で800万円近い金額になります。これが35歳時点のキャリア官僚の現実的な収入モデルです。

一方で、これはあくまでモデルケースであり、勤務地が地方の出先機関だったり、号俸の進み具合が緩やかだったりすれば、年収は700万円台にとどまる場合もあります。また、残業時間や手当の支給状況によっても実際の手取りには差が出る点には注意が必要です。

このように、35歳という年齢はキャリア官僚としての中堅ポジションに差しかかるタイミングであり、収入にもその責任と期待が反映され始める時期といえるでしょう。

総合職の年収モデルを解説

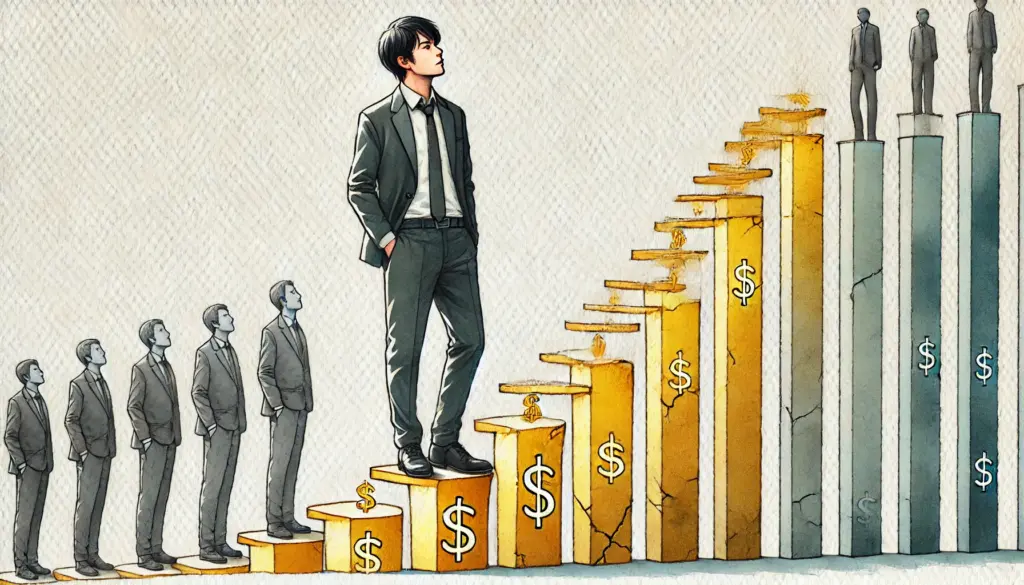

国家公務員の「総合職」は、いわゆるキャリア官僚の登竜門とされており、その年収モデルは一般職よりも明確に高く設定されています。新卒採用時の初任給から昇進後の年収まで、段階的に上がっていくのが特徴です。

採用初年度、大学卒業程度で採用された場合の月収は、俸給(およそ23万円前後)に地域手当や本省業務調整手当が加算され、約24~25万円になります。これにボーナス(約4.5か月分)が加わると、年収は約390万円~400万円程度に達します。

その後、順調に昇進すれば、30歳前後で係長、35歳前後で課長補佐へと昇進し、年収は段階的に上昇します。係長で500万円台後半、課長補佐で700万円~850万円程度が一般的な水準です。課長、企画官と昇進していくにつれて年収は1,000万円台に突入し、局長・事務次官クラスになると1,500万円~2,300万円以上に達することもあります。

例えば、40歳で本省の課長級(行政職俸給表8級)に昇進した場合、俸給月額が45万円以上となり、これに管理職手当(10万円超)と地域手当(最大16%)が加わることで、月給ベースで60万円を超えることもあります。年間にすると、およそ1,200万円~1,400万円に相当します。

ただし、昇進には激しい競争があり、全員が順調に昇進するとは限りません。また、年収の額面が高くても、長時間労働や激務、プレッシャーを伴う業務環境など、待遇以外の負荷も大きい点には注意が必要です。

総合職の年収モデルは、まさに実力と職責を反映した構造であり、早期から高い期待と責任を背負うポジションだといえるでしょう。

官僚の給料が安すぎと言われる理由

官僚の給料について、「安すぎる」といった意見が出る背景には、仕事内容と求められる能力の高さに対して報酬が見合っていないという感覚があります。とくにキャリア官僚は、国の中枢で法案作成や政策立案といった極めて重要な業務に従事しているため、このような指摘がされやすいのです。

その根拠の一つは、長時間労働にあります。多くの官僚は深夜まで働き、休日出勤も珍しくありません。それにもかかわらず、時間外労働の手当が十分に支払われていない、あるいは予算の都合で制限されていることがあるため、手取りベースでの給料に不満を持つ職員もいます。

また、民間企業と比較したときの「リターンの少なさ」も指摘されています。たとえば、東大卒の優秀な人材が財務省に入省した場合、初任給は約24万円前後。一方で同じ人材が外資系コンサルや大手金融に進んだ場合、初年度から年収500万円以上が提示されることもあります。この差は経験を積むほどに広がっていきます。

さらに、出世に伴って責任が増す一方、報酬が急激に上がるわけではないことも要因です。例えば課長補佐から課長、課長から局長へと昇進しても、民間企業の幹部報酬に比べて見劣りするという声があります。

ただし、官僚という職業は金銭的な見返りだけでなく、国家の方向性に関わる仕事を担えるというやりがいや社会的意義があります。これをどう評価するかは、個人の価値観による部分も大きいでしょう。

このような理由から、官僚の給料は「安すぎる」と言われがちですが、それは単に金額の問題だけではなく、仕事内容とのバランスや職業的意義との比較に起因している面があるのです。

大卒の年収と比較してみた

財務省のキャリア官僚と、一般的な大卒者の年収を比較すると、その差は徐々に開いていく傾向があります。特に30代以降、昇進や各種手当の影響で、キャリア官僚の方が明確に高い水準に達するケースが多く見られます。

初任給の段階では、それほど大きな差はありません。例えば、一般的な大卒者の初任給はおよそ21~23万円程度です。一方、財務省のキャリア官僚(大学卒業程度試験で採用)の初任給は、俸給約23万円に加えて地域手当などが加算され、約24~25万円程度となります。このため、最初の時点では月収で1~2万円の差に留まることが一般的です。

しかし、数年後にはこの差が広がり始めます。多くの民間企業では、30歳前後で年収が400万円台後半から500万円程度に届くかどうかというケースが多いのに対し、キャリア官僚はこの頃すでに係長級に昇進しており、年収は550万円以上となることが一般的です。また、財務省本省勤務であれば、地域手当や業務調整手当が厚く、ボーナスも含めた年収は600万円を超えることもあります。

さらに昇進が進むと、40代で年収1,000万円に到達するキャリア官僚も出てきます。一方で、一般企業に勤める大卒社員の平均年収は、厚生労働省のデータによれば40代前半で約580万円前後とされており、その差は大きくなっていきます。

とはいえ、キャリア官僚の仕事は激務であり、労働時間や精神的負担の大きさは一般企業と比べてはるかに高いです。このため、年収だけで優劣を語るのは難しく、職業選択には仕事内容や働き方の価値観も大きく関わってくるでしょう。

大学の採用実績と年収傾向

財務省のキャリア官僚として採用される人材は、出身大学に一定の傾向があることで知られています。とくに東京大学をはじめとする難関国立大学の出身者が多く、その背景には官僚として求められる学力、専門性、そして人脈形成などが関係しています。

採用実績を見ると、最も多いのが東京大学法学部で、特に主計局や主税局といった財務省の中枢部門には東大出身者が集中しています。他にも京都大学、一橋大学、早稲田大学、慶應義塾大学といった上位校の法学部・経済学部出身者が多く、一定のアカデミックエリート層に偏っていることがわかります。

この採用傾向は年収にも影響を与えている側面があります。というのも、これらの大学出身者は、優れた論理的思考力や政策立案能力を求められるポジションに就きやすく、早期に昇進する確率が高いためです。早期昇進によって高位の俸給表や管理職手当が適用されると、年収は急速に伸びていきます。

例えば、入省から10年以内に課長補佐に昇進すれば、年収は700万円を超える水準に達します。さらに10年後、課長級に就任すれば年収は1,200万円以上となることもあります。これに対し、他大学出身者であっても優秀であれば同じ昇進ルートに乗ることは可能ですが、東大出身者が人事において有利だと感じる場面があるのも事実です。

ただし、学歴がすべてではありません。採用後は業務実績や能力が重視され、昇進のスピードにも個人差があります。また、昨今では多様性を重視する人事方針が徐々に進んでおり、採用大学の幅は以前よりも広がってきています。

このように、大学の採用実績は財務省の年収傾向に一定の影響を及ぼしているものの、最終的なキャリア形成には、入省後の努力や成果がより重要な要素となります。

財務省の年収はキャリア次第

- 官僚の年収の実態とは

- 事務次官の年収はどれくらいか

- キャリアの出世コースと収入差

- 官僚の給料が安いのはなぜか

- 年収が低いと感じる要因は何か

官僚の年収の実態とは

官僚の年収は、世間一般のイメージとは異なり、年齢や役職によって大きく異なります。特にキャリア官僚と呼ばれる国家公務員総合職の場合、若手のうちは比較的抑えられた金額からスタートし、昇進とともに段階的に上がっていく仕組みになっています。

まず、20代のうちは、民間企業に就職した同世代と大きな差は見られません。初任給は地域手当などを含めて月給24万円〜25万円程度で、年収にすると約390万〜400万円が一般的です。この水準は大手企業に勤める新卒社員と同程度か、やや下回る場合もあります。

しかし、30代に入り、係長や課長補佐に昇進すると、年収は大きく変わります。本省勤務であれば地域手当が上乗せされ、年収は600万〜850万円程度となります。さらに40代で課長や企画官といった中堅幹部になれば、年収1,000万円前後に達することも珍しくありません。

このように、官僚の年収は、初期段階では目立った高給ではないものの、組織内での昇進とともに着実に上昇していきます。ただし、年収の内訳には俸給以外にも多くの手当(地域手当、住居手当、管理職手当など)が含まれており、実際の収入はこれらの要素によって大きく左右される点にも留意が必要です。

一方で、民間のエグゼクティブ層と比較すると、上限には限界があります。企業役員のような億単位の報酬には到底及ばず、年収のピークは事務次官クラスでも2,000万円前後にとどまるため、「高給取り」とまでは言えない面もあります。

このように考えると、官僚の年収は「安定はしているが突出して高いわけではない」というのが実態です。責任や激務の度合いと比較した場合に「見合っていない」と感じる人もいるため、年収だけで官僚の仕事を評価するのは難しい面があると言えるでしょう。

事務次官の年収はどれくらいか

事務次官は、各省庁の行政官としての頂点に位置するポストであり、年収も国家公務員の中では最上位に属します。ただし、その金額は多くの人が想像するほど高額というわけではありません。

具体的には、事務次官の年収はおおよそ2,300万円前後とされており、この金額には俸給(基本給)、地域手当、管理職手当、そして年2回の期末・勤勉手当(ボーナス)が含まれます。俸給に関しては、通常の行政職俸給表の枠を超え、「指定職俸給表」という幹部専用の別枠が適用されるため、一般職員よりも高く設定されています。

例えば、指定職俸給表の最上位ランクに該当する事務次官は、月額俸給がおよそ120万円を超える水準に設定されており、これに手当やボーナスを加算すると年間2,000万円を超えることになります。ただし、給与明細上の数字は公的に公表されている範囲では詳細に確認できないため、報道ベースの推計となる点は理解しておく必要があります。

この金額だけを見ると、確かに高給に思えるかもしれません。しかし、大企業の役員報酬や外資系企業の管理職と比較すると、同じような社会的責任を担っているにもかかわらず、報酬の面では明らかな差があります。民間企業の上級管理職では、年収が3,000万円から1億円を超えるケースも珍しくなく、その点で「官僚のトップは意外と安い」と感じられる理由がここにあります。

一方で、事務次官まで到達するには約30年近いキャリアと、多数のライバルとの熾烈な競争を勝ち抜く必要があります。そのため、誰もが得られる報酬ではなく、ごく一握りの官僚だけが到達できるポジションであることも事実です。

このように、事務次官の年収は確かに公務員の中では最上位ですが、仕事内容や責任の重さを考えると、相応とは言い切れない面もあります。

キャリアの出世コースと収入差

財務省をはじめとする中央官庁におけるキャリア官僚の出世コースは、比較的明確な段階を経て進行していきます。通常、入省から10年以内に課長補佐級、20年以内に課長級、さらに30年以内に局長級や事務次官級に到達するケースが王道のルートとされています。

この出世の段階によって年収には大きな差が生じます。たとえば、課長補佐級では年収が700万〜850万円程度であるのに対し、課長級では1,200万円前後、さらに局長級では1,500万円以上に達します。特に本省の管理職に昇進した場合は、俸給のほかに管理職手当や地域手当も加算され、年収の跳ね上がり方は顕著です。

こうした収入差は、単に役職の違いだけでなく、勤務地や業務内容、そして人事評価の結果によっても変動します。前述の通り、同じ年代であっても昇進のタイミングが数年違えば、年収に100万円以上の差がつくこともあります。さらに、政策立案部門に配属されるか、地方出先機関に異動するかによっても給与に含まれる手当が変わるため、同じ職位でも待遇には差が出やすいのが実情です。

ただし、出世が早いからといって収入面で得をするばかりではありません。早期昇進した職員には重い責任や激務が伴い、長時間労働も避けられない場合が多いため、心身の負担が増すことになります。また、官僚組織では階層がはっきりしているため、途中で昇進が止まると、その後のキャリアに影響する可能性もあります。

このように、キャリア官僚の出世コースは収入面での差を大きく生む要因となりますが、その裏にはプレッシャーや人事競争といった非金銭的なリスクも内包されています。収入の多寡だけでなく、キャリア全体のバランスを考えた上で進路を選ぶことが重要だと言えるでしょう。

官僚の給料が安いのはなぜか

官僚の給与水準が「安い」と言われる背景には、制度的・社会的な構造が複数関係しています。特に、民間企業における高収益業種や上級管理職との比較において、官僚の報酬が見劣りするという印象が生まれやすい状況が続いています。

第一に、国家公務員の給与は、法律および人事院勧告に基づいて厳格に設計されており、業績連動型の報酬制度が採用されていない点が大きな要因となります。民間企業であれば、成果や業績に応じた報奨やストックオプションといった制度により、年収が飛躍的に上昇することがありますが、官僚の場合は、職務の級と号俸に基づいて俸給が一律的に決定されるため、大幅な昇給は制度上困難です。

第二に、官僚の仕事の性質上、長時間労働や高い職責を伴うにもかかわらず、それに対する補償が相対的に限定的である点が指摘されます。特に管理職になると、時間外勤務手当が支給対象外となるため、事実上の残業代が発生しません。その結果、労働時間に見合った対価を得ていないという実感が生まれやすくなります。

第三に、公共部門としての説明責任が存在するため、過度な高給を避ける文化が根強くあります。税金を原資とする以上、国民感情に配慮し、給与水準が抑制的に設定される傾向があります。このため、幹部職においても民間同等の待遇は受けにくい構造になっています。

加えて、財務省をはじめとした中央官庁の幹部候補層は、非常に高い専門性と政治的責任を担っているにもかかわらず、その対価が制度上十分に反映されにくいという制度的なジレンマも存在します。

このように、官僚の給料が「安い」と言われるのは、単なる金額の問題ではなく、責任・業務負荷とのバランス、ならびに制度的制約の影響によるものであり、給与制度全体の見直しが議論されるべき論点でもあります。

年収が低いと感じる要因は何か

国家公務員、とりわけ官僚として働く人々が「年収が低い」と感じる要因は、単に収入の絶対額の問題ではなく、複数の構造的要素が重なった結果として捉える必要があります。

一つ目の要因として、業務負荷との不均衡が挙げられます。中央省庁に勤務するキャリア官僚の多くは、深夜・早朝に及ぶ勤務、休日出勤、また国会対応や突発的な政策課題への即応が日常化しています。これらの過重な労働環境に対して、時間外勤務手当や代休が十分に機能していないケースが多く、相対的に報酬が低く感じられる一因となっています。

二つ目に、社会的地位や期待値とのギャップが挙げられます。高学歴で難関試験を突破し、国の中枢を担う職業であるにもかかわらず、その報酬が民間の同程度のキャリア水準(例:大手総合商社、外資系コンサルティング企業など)に比べて劣るといった不満が、比較対象として意識されやすくなっています。

三つ目は、生活実態との乖離です。特に東京などの高物価地域に勤務する本省官僚は、家賃や生活費が非常に高くつく一方、住居手当や地域手当の金額には上限があるため、実質的な可処分所得が抑えられる傾向にあります。この点も、給与が「見かけほど多くない」と感じさせる要素の一つです。

加えて、出世競争の激しさや人事評価制度の硬直性から、「努力に見合った収入が得られない」と感じる人も少なくありません。たとえ優れた業績を上げても、それが給与に即時反映される仕組みが存在しないため、報酬面での納得感が得にくいという課題があります。

このように、官僚が自身の年収を「低い」と評価するのは、客観的な水準だけではなく、仕事の負荷、生活実感、社会的期待との相対評価など、複合的な要因が影響しています。したがって、この問題は単なる賃金の問題としてではなく、職場環境や評価制度の改善とも連動して検討されるべきでしょう。

財務省の年収はキャリアによってどう変わるかまとめ

- 35歳のキャリア官僚は年収700万〜850万円程度

- 初任給は月給24〜25万円で年収は約390万〜400万円

- 課長補佐級になると年収は800万円前後まで上がる

- 課長級に昇進すると年収1,200万円台に達する

- 総合職は昇進スピードが速く年収も比例して上がる

- 大学別では東大出身者が早期昇進しやすい傾向にある

- 採用大学の傾向は年収差にも一定の影響を及ぼす

- 官僚は激務のわりに民間に比べて報酬が控えめ

- 管理職になると残業代が支給されず負担感が強まる

- 出世スピードの差が年収格差に直結する構造である

- 本省勤務は地域手当が厚く年収を押し上げる要因となる

- 民間幹部に比べて官僚の年収上限は明らかに低い

- 事務次官クラスでも年収は2,300万円前後にとどまる

- 高物価地域勤務の実質手取りが少なく感じられやすい

- 年収評価には業務量や職責とのバランスが影響する